[순원의 글씨에세이]

2004년 무렵부터 적잖게 서화공부 좀 한답시고 서울로 대학원을 오가던 시절, 지하철 3호선을 타고 종로3가역에서 내려 인사동거리 선생님들을 찾아뵙고, 기본요금 거리의 서대문역 근처에 위치한 대학원을 택시로 이동하거나 시간이 허락할 때에는 간혹 걷기도 하던 시절이 있었다.

가는 도중 지나치게 되는 광화문입구 교보문고 건물 벽엔 3개월마다 바뀌는 대형 글판이 사람들의 오가는 길을 멈추게 했다. 그 글판을 올려다보면서 생각에 잠기곤 했다.

한창 젊은 날을 보내고 있던 내가, 한창 젊은 날을 보냈을 내가, 그 곳을 지나면서 때로는 심장이 짠하니 저려오며 소리 없이 혼자서 눈물을 글썽이는 추태도 부려보고, 때로는 그 글귀에 기운 받아 걷던 걸음 더 씩씩하게 옮긴 적도 있었다. 나의 젊은 날은 왜 그리도 흔들렸는지 모른다.

훗날, 내 마음에 조금 여유가 생겼을 때, 2014년인가 싶다. 뜨거운 여름 광화문거리 그 앞을 지나고 있던 내게로 정호승 시인의 시가 다가왔다. 가던 걸음을 멈추어 섰다. 그렇다. 사람은 누구나가 저런 기다림 하나쯤은 가슴에 품음직도 하다.

나도 누군가의 가슴에 풍경 하나 달아 보았던가! 풍경은 바람이 불어야 소리를 낸다지만 바람이 불어주지 않는데도 혼자서 울리는 그 흔들림은 젊은 날에 내가 간혹 누리던 호사가 아니었는지. 그래서 나에겐 광화문거리가 남들처럼 추억의 장소이기 보다는 감정의 호사를 누렸던 객기어린 장소가 아니었던지.

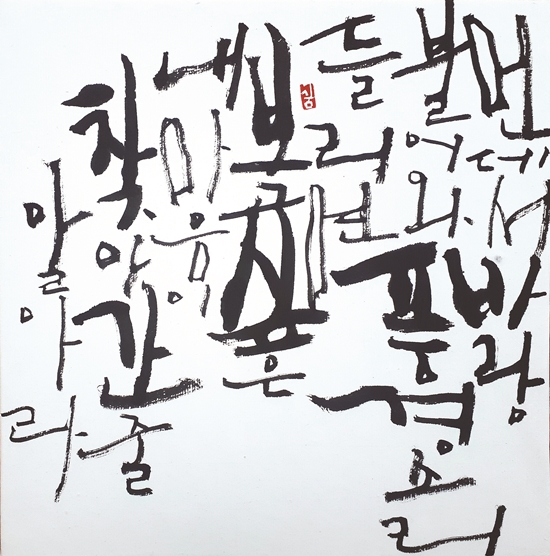

그 거리를 지날 때마다 어느 순간부터인가, 광화문에서 만난 그 시들을 나의 글씨로 옮기어 개인전을 해야겠다는 생각을 했다. 후에 나의 첫 개인전은 광화문 글판이 글감이 되어 관람객을 맞이하게 되었고, 많은 사람들의 마음을 두드려 눈과 가슴이 함께 했던 전시를 모두가 경험하게 되었다.

문화는 이렇게 확산이 되는 것이다. 광화문거리가 누군가에게는 이문세의 노랫말로 친숙했겠지만 나에게는 시를 내뿜는 거리로 각인 되었으니, 창작자의 심장을 두드려 주는 충분한 이유가 아니겠는가! 지친 도시인들이 바삐 걷는 걸음에서 잠시 멈추어 생각에 잠겨 바라봤을, 또는 버스 의자에 기대어 차창 밖으로 내다봤을 그 글판에서 하루의 곤함을 잠시나마 잊으며 피식 웃었던 기억이 나 아닌 다른 사람들에게도 있었을 것이란 철 지난 상상을 해본다.

운주사 와불님을 뵙고/돌아오는 길에/그대 가슴의 처마끝에/풍경을 달고 돌아왔다.

먼데서 바람 불어와/풍경 소리 들리면/보고 싶은 내 마음이/찾아간 줄 알아라.